Le principe de base lié à la préservation de la qualité des eaux est simple : il faut minimiser tous les apports de Sédiments et d’éléments nutritifs vers le lac afin de ne pas contribuer à accélérer son Eutrophisation.

Tous les utilisateurs du Bassin versant ont une part de responsabilité

Que ce soient les propriétaires riverains, les usagers des plans d’eau, les gestionnaires du territoire, les propriétaires agricoles ou forestiers, chacun a un rôle à jouer et peut modifier ses pratiques dans le bassin versant pour réduire ses apports en nutriments et en sédiments dans les cours d’eau.

Voici des pistes de bonnes pratiques (et nos outils associés) qui devraient être mis en place par les principaux acteurs de l’eau afin de protéger la ressource inestimable que sont les plans d’eau.

Accéder aux différentes sections :

Propriétaires riverains et usagers des plans d’eau

Étant les plus proches géographiquement, les propriétaires riverains sont en première ligne de la lutte contre l’eutrophisation de leur lac. C’est également eux qui seront les plus touchés par la dégradation des plans d’eau : modifications des usages du lac, du paysage ou du point de vue, etc. Ils ont donc un important rôle à jouer pour la préservation de leur parcelle.

Comportements favorables

- Ne pas intervenir sur les pelouses des bandes riveraines : arrêter de tondre, abolir l’utilisation de fertilisants, Pesticides et herbicides, etc.

- Revégétaliser les rives avec des végétaux indigènes si besoin d’accélérer la repousse végétale naturelle. Pour qu’elle soit efficace, la bande riveraine doit avoir une largeur de 10 à 15 m selon la pente et elle doit mélanger les trois strates de végétation (herbacées, arbustes, arbres).

- Effectuer la vidange et l’entretien de son installation septique selon la fréquence recommandée.

- Adopter des pratiques de navigation sécuritaires et respectueuses de l’environnement.

- Laver son embarcation et son matériel nautique après utilisation.

Gestionnaires du territoire

Les municipalités et les MRC possèdent de grandes responsabilités et des pouvoirs décisionnels en matière d’aménagement et de protection du territoire. À ce titre, elles sont responsables du développement de leur territoire et ont un important rôle à jouer en matière de protection de l’environnement et des lacs.

Comportements favorables

- Inclure la notion de contrôle de l’érosion et de gestion des sédiments dans les règlements municipaux, pour tous les chantiers de construction ou de mise à nu du sol à l’exception des terres agricoles.

- Adopter des mesures de contrôle de l’érosion sur tout le réseau routier : entretien des fossés à l’aide de la méthode du tiers inférieur, bassins de Sédimentation, etc.

- Adopter et appliquer les règlements municipaux en matière de protection des lacs : protection de la bande riveraine, épandage d’engrais, vidange des fosses septiques, contrôle de l’érosion, etc.

- Interdire l’utilisation d’engrais et de fertilisants en bordure des plans d’eau.

- Documenter l’état des installations septiques sur le territoire (type, âge, entretien).

- Sensibiliser les citoyens ainsi que chaque nouveau riverain aux bonnes pratiques et aux règlements municipaux en vigueur pour la protection des plans d’eau (dépliants, affiches, etc.).

- Identifier chaque Milieu humide sur le territoire en respectant les lois et règlements encadrant la conservation des milieux humides.

- Se renseigner sur les bonnes pratiques de gestion des castors (cubes Morency, tiges, prébarrages, etc.).

- Sensibiliser les usagers à l’adoption des pratiques de navigation sécuritaires et respectueuses de l’environnement.

Voir notre Guide d’implantation de station de lavage.

Plusieurs restrictions fédérales sont possibles en matière de navigation sur les lacs. La mise en place de telles mesures demande toutefois des démarches importantes de la part des municipalités.

Voici quelques exemples de restrictions possibles :

- Interdire tous types de bateaux.

- Interdire les bateaux à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW.

- Limiter la vitesse d’utilisation des bateaux à propulsion mécanique ou à propulsion électrique.

- Interdire de tirer une personne sur des skis nautiques, ou tout autre équipement sportif ou récréatif, sauf aux heures autorisées.

- Interdire de surfer sur le sillage d’une embarcation, sauf aux heures autorisées.

Pour en savoir plus sur le processus de demande de restriction concernant la navigation, consultez notre article sur le sujet.

Propriétaires agricoles

Étant présents dans le bassin versant, les propriétaires agricoles ont eux aussi un important rôle à jouer dans la protection des plans d’eau. La modification de certaines pratiques peut, en effet, éviter des conséquences dévastatrices, tant au niveau de la pollution des eaux que de l’érosion des sols.

Comportements favorables

• Conserver ou laisser croître la végétation à l’intérieur d’une bande minimale de 3 m à partir de la Ligne des hautes eaux. Cette bande riveraine aidera à protéger les rives contre l’érosion et à limiter la pollution diffuse en provenance des champs. Idéalement, la bande riveraine doit mélanger les trois strates de végétation (herbacées, arbustes, arbres).

• Réduire l’usage des pesticides.

• Interdire l’accès du bétail aux cours d’eau et aux plans d’eau grâce à l’installation d’abreuvoirs hors cours d’eau, de clôtures et de passages à gué (article 4. du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) Q-2, r. 26).

• Augmenter la taille et respecter la bande de végétation sans épandage de matières fertilisantes en bordure des lacs et des cours d’eau.

• Favoriser, à plus long terme, les pratiques culturales assurant un recouvrement végétal rapide des sols dénudés : cultures sans labour, fossés enherbés filtrants, cultures de couverture, etc.

Voir notre affiche Cultiver au bord de l’eau.

Propriétaires forestiers

Avec les événements climatiques de plus en plus violents (pluies torrentielles, etc.), de nombreux chemins forestiers succombent aux intempéries. Les propriétaires forestiers sont responsables de l’entretien et de la construction de chemins durables.

Comportements favorables

• Éviter de prélever des arbres dans les milieux où le sol est humide en permanence. Si toutefois du prélèvement doit être fait, les travaux devront être réalisés en hiver alors que le sol est gelé.

• Construire les chemins forestiers à une distance de plus de 60 m d’un cours d’eau permanent et à plus de 30 m d’un cours d’eau intermittent.

• Détourner régulièrement les eaux des fossés routiers vers une zone boisée, surtout à l’approche d’un cours d’eau. Plus la pente est grande, plus l’eau doit être déviée fréquemment.

• Réduire l’usage intensif de machinerie lourde en période de dégel.

Consultez notre guide technique pour contrer l’érosion des chemins forestiers.

Favoriser une voirie forestière où les fossés sont stables : pente maximale de 2:1 (horizontal : vertical), ensemencement végétal dès la fin des travaux, déviation fréquente de l’eau en forêt, ouvrage permettant de freiner l’eau (seuils en pierres ou en bois).

• S’assurer que les ponts, ponceaux et passages à gué sont de dimension suffisante, adéquatement stabilisés et qu’ils permettent le passage des poissons dans les habitats concernés.

• Respecter la bande riveraine (20 m) par une récolte se limitant à des tiges matures, en prélevant 30 % ou moins des tiges totales et en évitant l’utilisation de machinerie lourde.

• Éviter les coupes dans les pentes supérieures à 30 %.

Travaux dans les cours d’eau

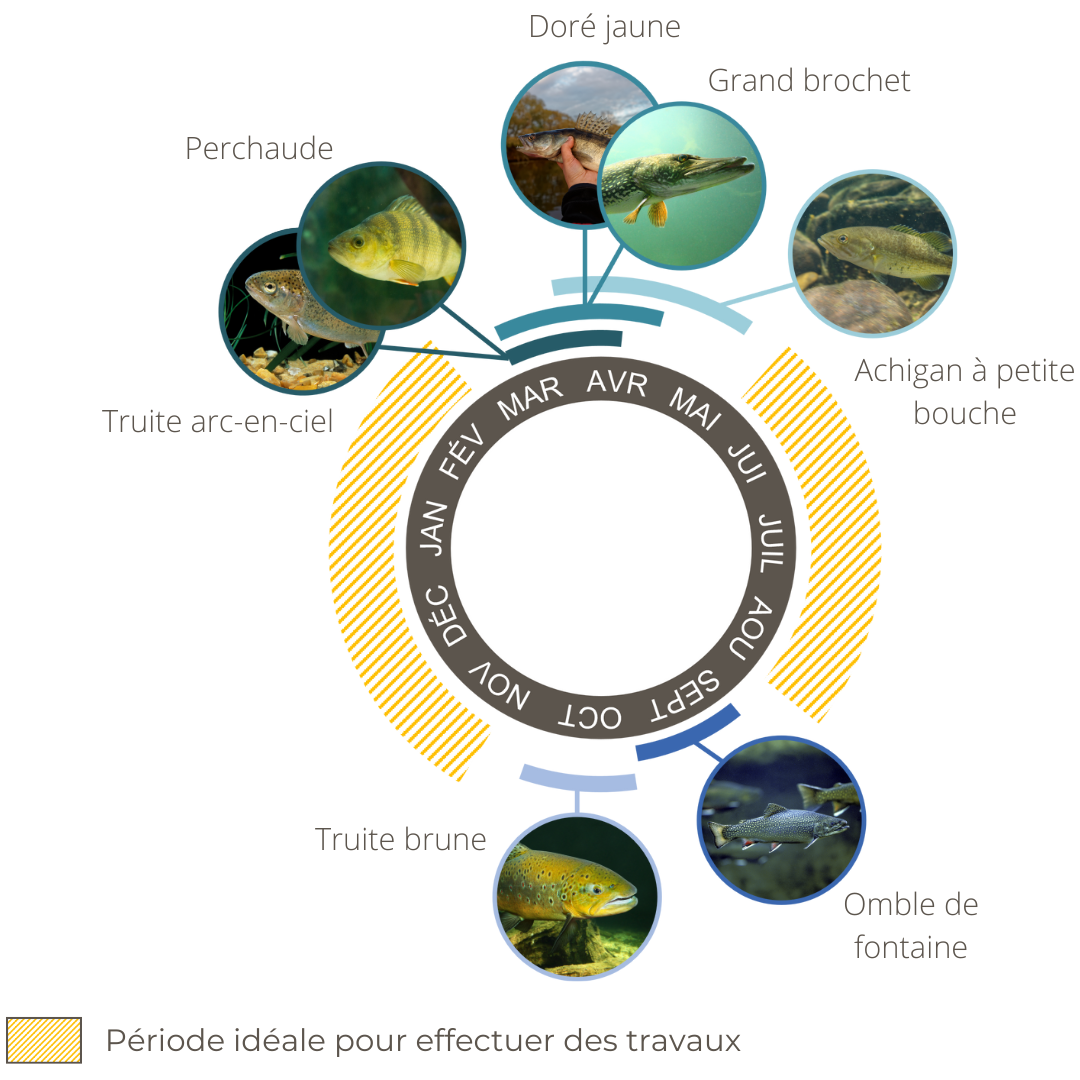

En tout temps, il faut éviter de traverser ou d’effectuer des travaux dans les cours d’eau. Toutefois, lorsque c’est inévitable, plusieurs autorisations des ministères sont à obtenir. Lors de la réalisation des travaux, il est primordial d’éviter les périodes de Montaison et de Frai du poisson.

| Perchaude, Truite arc-en-ciel | 15 mars – 15 avril |

| Grand brochet, Doré jaune | 15 mars – 30 avril |

| Achigan à petite bouche | 1er avril – 15 mai |

| Omble de fontaine | 1er sept. – 30 sept. |

| Truite brune | 1er oct. – 31 oct. |

| Le moment idéal pour effectuer des travaux se situe donc en été et en hiver. | |

Solutions curatives

Sur le marché, plusieurs techniques sont proposées pour améliorer la qualité de l’eau des lacs. Parmi celles-ci, notons le dragage des sédiments, l’aération artificielle de la colonne d’eau, l’utilisation de produits spécifiques pour capter le Phosphore, etc. Malheureusement, l’efficacité de la plupart de ces solutions dites « curatives », n’a pas été démontrée. Au contraire, plusieurs de celles-ci peuvent contribuer à empirer la situation ou à entraîner des conséquences néfastes sur les lacs.

Plusieurs projets pilotes ont été menés au Québec pour tenter de lutter contre les Algues bleu-vert et de restaurer certains lacs eutrophes. Vous pouvez consulter les résultats de ces projets ainsi que leur bilan général sur le site Web du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Prenez également note de l’avis du Ministère concernant l’aération ou la circulation artificielle de l’eau des lacs comme mesures de restauration de la qualité de l’eau.

Au RAPPEL, nous sommes d’avis que les interventions visant à diminuer les apports en nutriments et en sédiments en provenance du bassin versant sont bien plus efficaces d’un point de vue économique et écologique afin d’améliorer la santé des plans d’eau.

Il est important de se rappeler qu’un lac n’est pas une piscine ni un bassin artificiel. Il s’agit d’un écosystème complexe.

Les solutions miraculeuses et universelles n’existent pas : chaque lac est différent, unique et doit être analysé individuellement !

Ressources supplémentaires

Pour en savoir plus sur les actions à entreprendre dans différents secteurs d’activité du bassin versant pour protéger les lacs, consultez notre guide Protection des lacs : guide d’évaluation des actions à instaurer dans le bassin versant.

Référez-vous également au Règlement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE).

Cette fiche informative est disponible en format PDF imprimable, seulement pour les membres de notre coopérative. Déposez une demande pour y avoir accès!

Vous souhaitez passer à l’action pour régler une problématique ? Nous pouvons vous aider !

Références

Boudreau, L. (Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques) (2017). Les projets pilotes de restauration de lacs : un bilan. [En ligne : https://environnement.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/projet-pilote/Bilan-projets-pilotes-presentation-2017.pdf]

Gouvernement du Canada (2022). Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments. Site Web de la législation (justice). [En ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2008-120/page-1.html]

Lachance, D., Fortin G. et Dufour Tremblay G. (2021). Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional (Édition décembre 2021). Québec, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction adjointe de la conservation des milieux humides. [En ligne : https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-identif-dellimit-milieux-humides.pdf]

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) (2020). Agir, pour une agriculture durable : Plan 2020-2030 (Édition 2020). Direction générale de l’appui à l’agriculture durable. [En ligne : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/dossier/plan_agriculture_durable/PL_agriculture_durable_MAPAQ.pdf?1661972140]

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (2022). Conservation des milieux humides et hydriques. Gouvernement du Québec. [En ligne : https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm]

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (2022). Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement. Gouvernement du Québec. [En ligne : https://environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/index.htm]

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (2021). Guide de référence du Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c. Q-2, r. 26) (Édition 2021). Bibliothèque et Archives nationales du Québec. [En ligne : https://environnement.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/guide-reference-rea.pdf]

RAPPEL (2003). Lutte à l’érosion : guide des bonnes pratiques environnementales. (Édition 2003). Bibliothèque nationale du Québec et Bibliothèque nationale du Canada. [En ligne : https://rappel.qc.ca/produit/lutte-a-lerosion-pdf/]

RAPPEL (2012). Gestion environnementale des fossés (Édition 2012). Bibliothèque nationale du Québec et Bibliothèque nationale du Canada. [En ligne : https://rappel.qc.ca/guides-didactiques/gestion-environnementale-des-fosses/]

RAPPEL (2015). Guide pour contrer l’érosion des chemins forestiers (Édition 2015). RAPPEL. [En ligne : https://rappel.qc.ca/guides-didactiques/guide-pour-contrer-lerosion-des-chemins-forestiers/]

RAPPEL (2022). Protection des lacs : guide d’évaluation des actions à instaurer dans le bassin versant (Édition 2022). RAPPEL. [En ligne : https://rappel.qc.ca/guides-didactiques/protection-des-lacs-guide-devaluation-des-actions-a-instaurer-dans-le-bassin-versant/]

RAPPEL (2005). Rives et Nature : guide de Renaturalisation (2ème édition). Bibliothèque nationale du Québec et Bibliothèque nationale du Canada. [En ligne : https://rappel.qc.ca/guides-didactiques/Rive-et-nature-guide-de-renaturalisation/]