Le lac est un réservoir d’eau douce de profondeur et d’étendue variables, où la circulation de l’eau est faible.

Circulation de l’eau

Le lac est alimenté par différents cours d’eau (ruisseaux, rivières et sources souterraines) que l’on appelle tributaires ou affluents du lac. L’eau séjourne un certain temps dans le lac selon son volume et l’apport en eau de son Bassin versant. L’eau s’écoule du lac par un cours d’eau nommé Exutoire, émissaire ou décharge.

Qu’est-ce qu’un lac?

Les lacs sont des étendues d’eau relativement grandes et profondes. Les plantes sont ainsi limitées au Littoral, car la lumière ne pénètre que les premiers mètres de la colonne d’eau. L’eau d’un lac, sous nos latitudes, est stratifiée et sa température varie grandement entre la surface et le fond. Ainsi, en dehors des brassages printaniers et automnaux, l’eau des premiers mètres de la surface (épilimnion) ne se mélange pas à celle plus profonde (Hypolimnion).

Lac ou étang, quelle est la différence?

Un étang est une petite étendue d’eau peu profonde. Ainsi, les plantes croissent souvent même en son centre et la température de l’eau y est assez uniforme, de la surface jusqu’au fond.

Les concepts de lacs et d’étangs sont d’apparence simple. Toutefois, dans la nature, il existe tout un spectre de morphologies de plans d’eau. Leur classification est donc un exercice subjectif! Toutes les étendues d’eau sont uniques, et leur dynamique est influencée par une foule de facteurs. Pourtant, il est utile de pouvoir les catégoriser pour mieux comprendre leur fonctionnement.

Pour le bien de la cause, voici deux définitions de ce qu’est un étang.

Ce que la science dit :

Une récente étude (Richardson et al. 2022) a analysé des centaines d’articles scientifiques pour dégager les principales caractéristiques qui définiraient ce qu’est un étang, basé sur le fonctionnement de l’écosystème. Selon eux, un étang aurait :

- une faible profondeur maximale (moins de 5 mètres) ;

- une petite superficie (moins de 0,05 km2).

Ce que la référence québécoise dit :

Au Québec, les critères utilisés pour distinguer les différents types de milieux humides sont présentés dans le Guide d’identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional (Lachance et al., 2021). Dans cet ouvrage, les étangs sont nommés comme un type de Milieu humide! Selon cette source, un étang aurait :

- une faible profondeur (moins de 2 mètres) ;

- peu importe sa superficie!

Pourquoi ces définitions sont importantes?

Les caractéristiques qui différencient lacs et étangs influencent fondamentalement le fonctionnement de l’écosystème aquatique! Ainsi, plusieurs éléments physicochimiques et biologiques changent, entre autres, selon la profondeur et la superficie :

- le brassage de l’eau ;

- sa température ;

- sa séparation en couches distinctes ;

- les plantes, animaux et microorganismes qui y vivent.

Il est donc clair qu’un étang fonctionne bien différemment d’un lac! De plus, au Québec, le type de milieu humide et hydrique influence aussi son encadrement réglementaire.

Vous êtes une association vouée à la protection d’un lac ? Joignez-vous à notre coopérative pour bénéficier d’un soutien spécialisé pour accomplir votre mission.

Les zones d’un lac

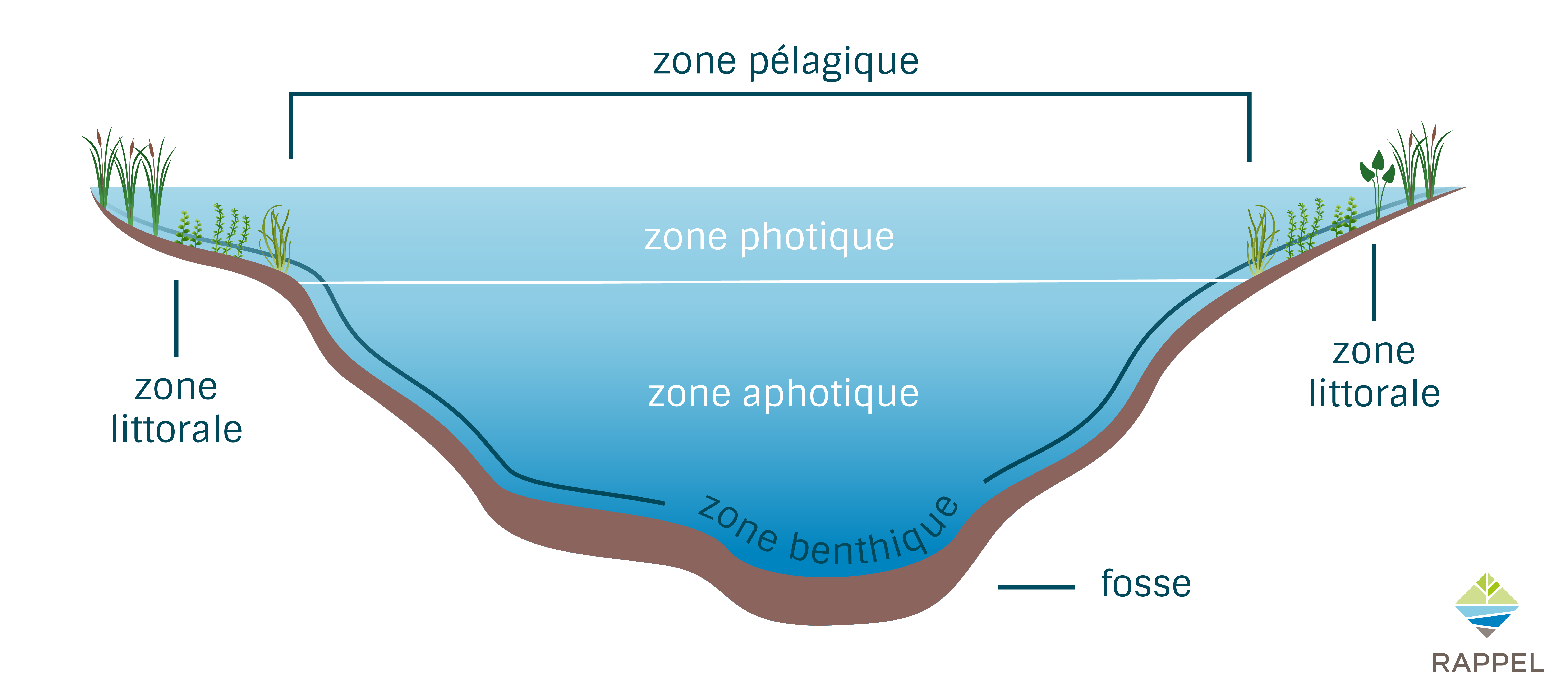

Schéma : Les différentes zones d’un lac

La zone littorale représente la partie peu profonde d’un lac où la lumière pénètre jusqu’au fond. Elle se délimite à partir de la Ligne des hautes eaux et ce, jusqu’où les plantes aquatiques pourvues de racines peuvent croître. Le littoral regorge d’une faune et d’une flore très diversifiées. Il s’agit de la zone la plus riche et la plus productive, souvent surnommée la « pouponnière » du lac.

La zone pélagique est indépendante du fond et du littoral du lac. Il s’agit de la colonne d’eau, appelée aussi zone d’eau libre.

La zone benthique est celle où vivent les organismes associés au fond du lac et aux Sédiments (benthos).

La Fosse correspond à la partie la plus profonde du lac.

Les strates d’eau d’un lac

Durant la période estivale, l’eau des lacs profonds se divise en trois couches superposées, présentant chacune des différences de température. C’est ce qu’on appelle la Stratification thermique.

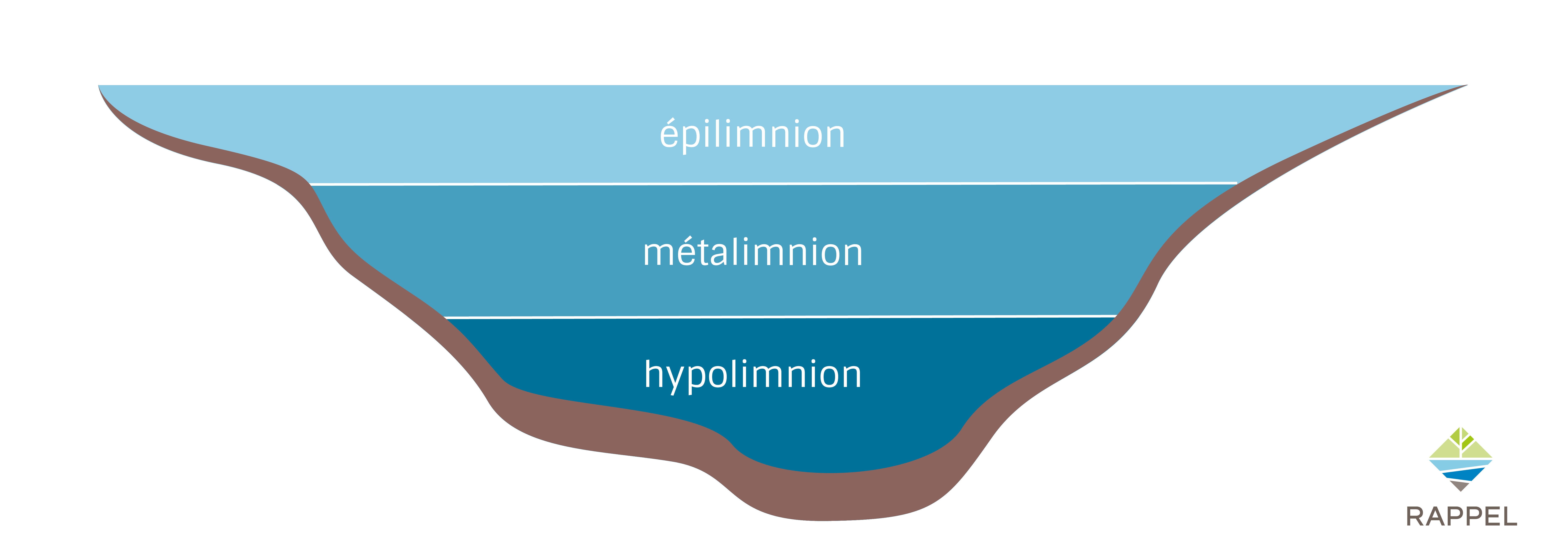

Schéma : La stratification thermique d’un lac en été

L’épilimnion représente la couche d’eau de surface où la lumière pénètre et permet la croissance des végétaux aquatiques. Puisqu’elle subit le brassage par les vents, cette couche d’eau possède une température uniforme et une bonne oxygénation. En été, cette couche contient l’eau la plus chaude du lac.

Sous les eaux de surface, on retrouve le métalimnion. C’est la couche d’eau où se trouve une importante chute de température, supérieure ou égale à un degré par mètre. L’endroit où le gradient (la différence de température) est maximal correspond à la Thermocline. Elle représente une barrière physique qui permettra aux nutriments de s’accumuler et favorisera par la même occasion la croissance des Algues. Celles-ci utiliseront ces nutriments ainsi que l’énergie lumineuse, souvent optimale à cette profondeur.

Finalement, l’hypolimnion contient les eaux profondes et froides, conservant une température assez uniforme, se situant autour de 4°C. Ceci est dû à la densité maximale de l’eau, qui est plus lourde à cette température.

Il est à noter que plusieurs lacs peu profonds ne sont pas stratifiés et possèdent des eaux d’une température relativement uniforme ou qui sont séparées en deux couches seulement (stratification partielle). La stratification thermique d’un lac est rare à une profondeur inférieure à 6 mètres (Wetzel, 2001), mais celle-ci peut varier, entre autres, selon l’emprise du vent et la transparence de l’eau.

Du lac à l’écosystème

Qu’est-ce qu’un écosystème?

L’écosystème est l’unité de base qui permet aux scientifiques d’étudier les liens qui existent, d’une part, entre les organismes vivants et, d’autre part, entre ceux-ci et leur environnement physique. L’écosystème inclut donc tous les organismes vivants (animaux, végétaux, champignons, etc.) ainsi que leur environnement.

Ainsi, un écosystème est un milieu naturel où les interactions entre les espèces et les facteurs physico-chimiques peuvent être observées et décrites. Une simple goutte d’eau contenant des éléments nutritifs (Azote, Phosphore, oxygène, etc.) et supportant une population de Micro-organismes peut être considérée comme un écosystème!

Les écosystèmes aquatiques abritent des communautés qui dépendent de l’eau pour puiser leur nourriture, se reproduire, se cacher ou se déplacer. Certains spécialistes considèrent que tous les milieux qui ne sont pas strictement terrestres peuvent être considérés comme des écosystèmes aquatiques. Cependant, on réserve ici cette appellation pour les milieux normalement submergés de façon permanente, notamment les lacs et les cours d’eau. Selon leurs caractéristiques physico-chimiques, ces écosystèmes se subdivisent en plusieurs types d’habitats pour les communautés de plantes et d’animaux.

Situés entre les écosystèmes terrestres et aquatiques sont retrouvés toutes sortes d’écosystèmes associés aux milieux humides. Ces milieux sont définis comme des sites saturés d’eau ou inondés durant une période suffisamment longue pour influencer les composantes du sol et de la végétation. Ils représentent une véritable transition entre terre et eau !

Ressources supplémentaires

Pour en apprendre plus sur le stratification thermique des lacs et le brassage des eaux du printemps et de l’automne, consultez notre article de vulgarisation sur le sujet.

Notre conférence Protection des lacs 101 enseigne les éléments fondamentaux des lacs et leurs enjeux environnementaux. Elle est disponible également en webinaire préenregistré!

Cette fiche informative est disponible en format PDF imprimable pour nos membres. Déposez une demande pour y avoir accès!

Références

Bande riveraine. (2023). Site Web du projet Plantation et entretien d’une bande riveraine — Pour une restauration durable! banderiveraine.org/

Lachance, D., Fortin, G. et Dufour Tremblay, G., (2021). Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional — version décembre 2021, Québec, Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction adjointe de la conservation des milieux humides. environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-identif-dellimit-milieux-humides.pdf

Pinel-Alloul, B. et Bertolo, A. (2004). BIO3839 — Partie II – Limnologie biologique. Université de Montréal, Département de Sciences biologiques.

Richardson, D.C., Holgerson, M.A., Farragher, M.J. et al. A functional definition to distinguish ponds from lakes and wetlands. Sci Rep 12, 10472 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-14569-0

Wetzel, R. G. (2001). Limnology – Lake and River Ecosystems. Third Edition. Academic Press. 1006 p.