Qu’est-ce que c’est, l’eutrophisation ?

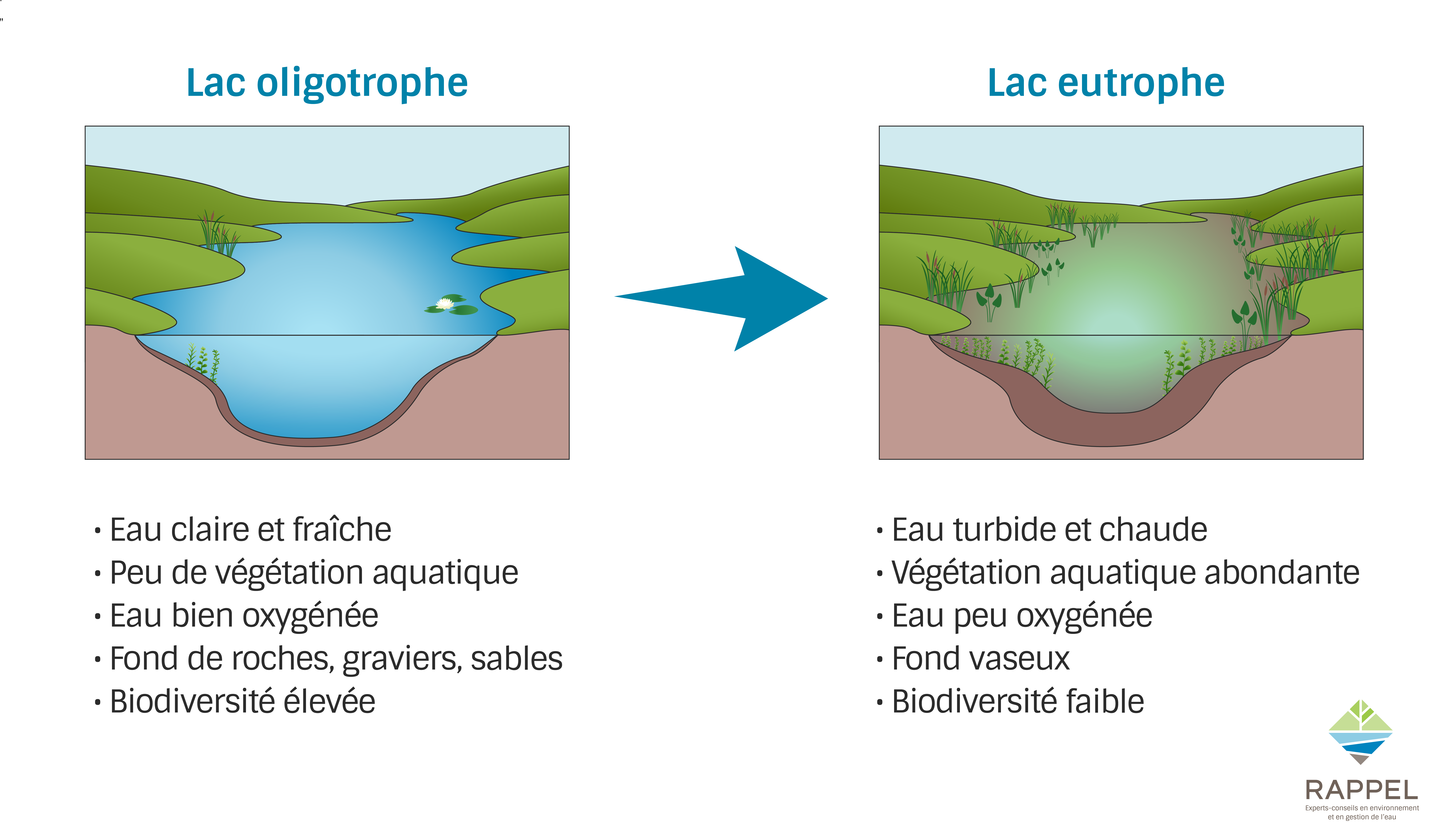

Un lac Eutrophe est un lac ayant beaucoup de nutriments, où l’eau est plus Turbide et plus chaude, la végétation aquatique est plus dense et moins diversifiée, le fond s’envase et le taux d’oxygène dissous est bas en été.

Le mot eutrophisation vient du grec «eu» et «trophê» signifiant respectivement «bien» et «nourriture».

Schéma : L’eutrophisation est le processus d’évolution des lacs qui passent du stade Oligotrophe à eutrophe.

Nutriments et Sédiments : ennemis publics numéro 1

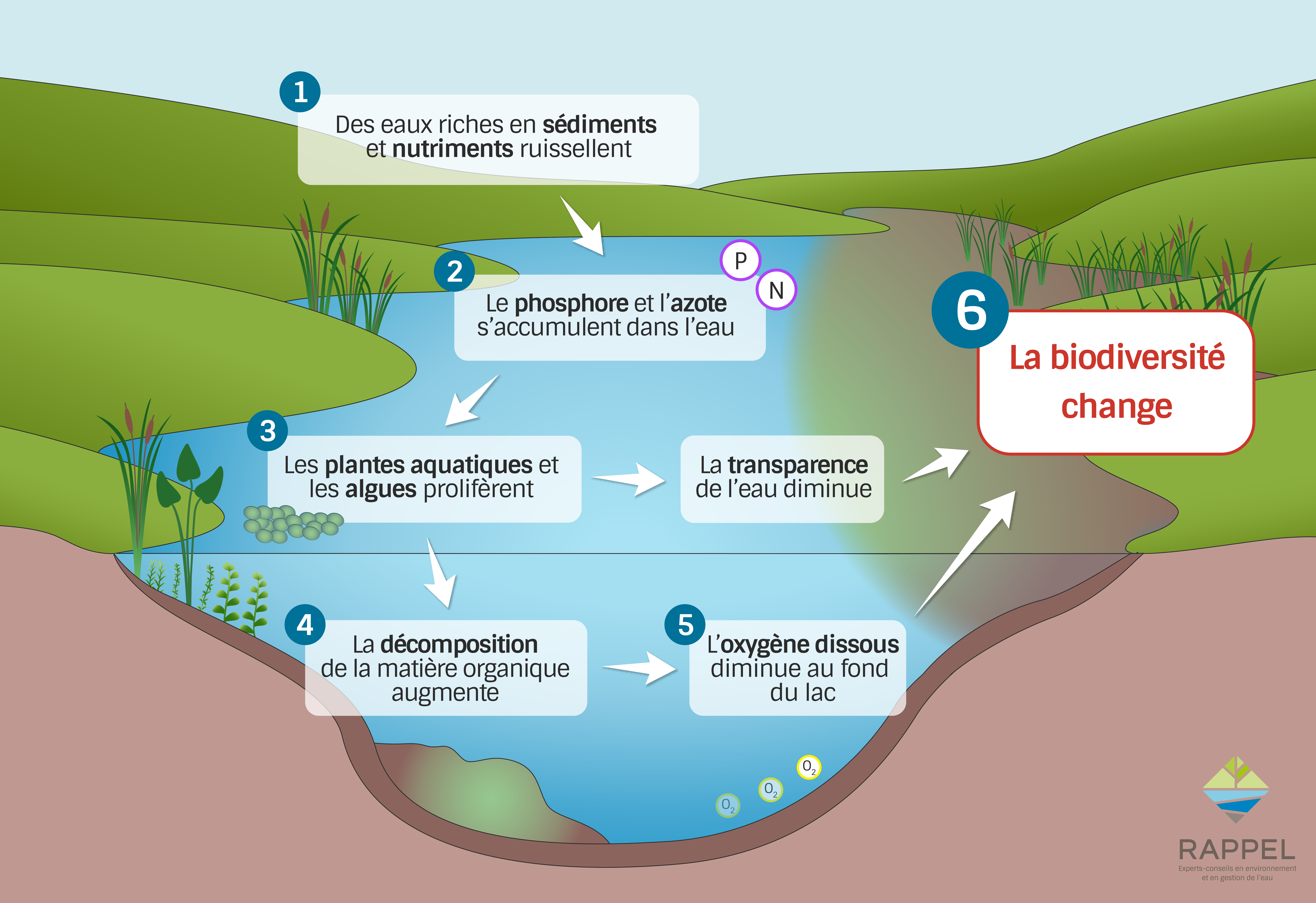

Ce sont les nutriments, principalement le Phosphore et l’Azote, qui vont déclencher les premiers changements dans l’écosystème. Une fois arrivés dans le plan d’eau, ces éléments nutritifs vont agir à la manière d’un engrais : ils favorisent la croissance des plantes aquatiques et des Algues et Cyanobactéries en leur fournissant de la nourriture. La prolifération des algues en suspension dans l’eau va notamment diminuer la transparence de l’eau.

Cette augmentation de la végétation du lac va également entraîner une hausse de la Matière organique dans le lac. Cette matière sera consommée par des micro-organismes, qui vont la transformer en particules encore plus fines. La décomposition de la matière organique est l’une des sources de Carbone organique dissous dans le lac, responsable de la diminution de la transparence de l’eau et de sa coloration brune.

Schéma : Les étapes clés du processus d’eutrophisation des lacs

Afin d’assurer leur rôle de dégradation de la matière organique, les organismes décomposeurs doivent consommer une grande quantité d’oxygène. Cela entraînera une diminution du taux d’oxygène dans l’eau, qui met la Biodiversité du lac en danger. En effet, un manque d’oxygène risque de faire fuir – ou tuer – de nombreux animaux aquatiques. Avec l’eutrophisation d’un lac, on assiste donc à des changements dans la quantité et la diversité des espèces animales.

Par exemple, les poissons nécessitant une concentration d’oxygène dissous élevée, tel que l’omble de fontaine, sont graduellement remplacés par des poissons plus tolérants, comme la barbotte brune. Il est donc important de noter que la biodiversité ne disparaît pas totalement, mais se modifie avec les nouveaux paramètres de l’écosystème, et devient ultimement moins diversifiée.

Découvrez plus d’informations techniques sur le mécanisme d’eutrophisation grâce à notre fiche technique :

Des nutriments vont venir accompagner ces sédiments lors du passage de l’eau sur et dans les sols du bassin versant. Ces nutriments proviennent également des activités humaines sur le territoire – telle l’utilisation d’engrais – et deviennent problématiques lorsqu’ils se retrouvent en trop grande quantité dans les sols.

Les eaux de pluie vont ainsi emporter avec elles sédiments et nutriments sur tout le bassin versant avant de se déverser dans le lac. Ces particules vont s’ajouter à la matière organique déjà présente dans le plan d’eau, se déposent doucement au fond du lac, et causent son envasement.

Le saviez-vous ?

Un bassin versant est le territoire sur lequel l’ensemble des eaux qui s’écoule (en surface ou souterraines) finira par rejoindre un même plan d’eau. Ceci signifie que toutes les activités présentes dans un même bassin versant ont un impact sur la qualité de l’eau du lac !

L’impact des activités humaines

- L’érosion des sols, qui amène des particules de sol chargées en nutriments aux plans d’eau (érosion des rives, sols mis à nu lors de coupes forestières, en agriculture, sur les chantiers, etc.)

- Les engrais domestiques (pour pelouses, platebandes, etc.) dont le compost

- Les engrais agricoles (engrais chimiques, lisiers, etc.)

- Les eaux usées (domestiques, municipales)

- Les produits domestiques contenant du Phosphate (détergents, savons, etc.)

- Les rejets de sites d’Enfouissement

- Les rejets industriels

La bonne nouvelle, c’est que plusieurs actions peuvent être entreprises pour freiner ces sources de sédiments, nutriments et pollutions !

D’ailleurs, tous les utilisateurs du bassin versant ont une part de responsabilité dans la protection de la qualité de l’eau.

Découvrez comment les propriétaires riverains, les gestionnaires du territoire, les agriculteurs et les forestiers peuvent modifier leurs pratiques pour réduire leurs apports en nutriments et en sédiments dans les cours d’eau :

Sources :

CRE Laurentides (2009). L’eutrophisation. En ligne : http://crelaurentides.org/wp-content/uploads/2021/10/fiche_eutrophisation.pdf

Dodds, W. et Whiles, M. (2019). Freshwater Ecology (3e édition). Academic Press, 998 pages.

Hade A. (2002). Nos lacs : les connaitre pour mieux les protéger. Éditions FIDES, 359 p.

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Le Réseau de surveillance volontaire des lacs – Les méthodes. En ligne : https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm

Toming, K., Kotta, J., Uuemaa, E. et al. (2020). Predicting lake dissolved organic carbon at a global scale. Sci Rep 10, 8471. https://doi.org/10.1038/s41598-020-65010-3